「リサイタル」は現在では独奏会、独唱会という意味で使われますが、もともとはそのような意味で使われることはありませんでした。実は、独奏楽器だけの「リサイタル」を初めて開いたのはピアニストで作曲家のリストなのです。その経緯をたどっていきましょう。

リストの生涯

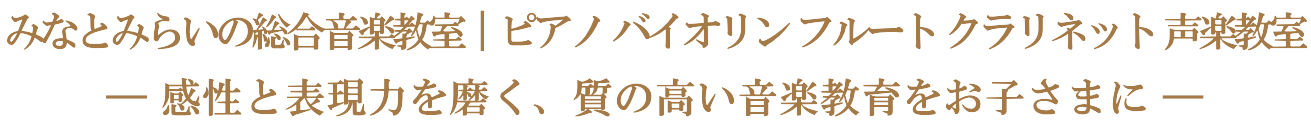

フランツ・リスト(1811-1886)は現在のハンガリーに生まれた作曲家です。父からピアノやギターを習い始めると早くから才能を見せ、1821年にウィーンに父と移住してピアノと作曲を学びます。このとき、練習曲で有名な作曲家のチェルニーに師事しています。

チェルニーはリストの粗削りな演奏の中に才能を見出し、技術的な基礎を叩き込みました。二人の交流はその後も続き、リストは1837年の《超絶技巧練習曲》をチェルニーに献呈しています。チェルニーとの出会いが、ピアニスト・作曲家としてのリストの基盤を形成したと言えるでしょう。

ウィーンに移住した翌1822年、リストはウィーンでのデビュー・コンサートを開き大成功をおさめます。その評判はヨーロッパ各地へも伝わり、ワルシャワで開かれた1歳上のショパンの演奏会評にもリストの名前が出てくるくらいです。さらに1823年リストはパリへと向かいます。パリの楽壇の評価は外国から来た少年リストに冷たいものでしたが、サロンでは一躍時の人となります。

リストはパガニーニの演奏を聴いて衝撃を受けます。それは「ピアノのパガニーニになる!」と叫んだと言われるくらいのものでした。彼は新しい演奏技術の開発にはげみ、高い演奏技巧の練習曲を作曲しました。

さて、リストのピアノのテクニックも、人目をひく容姿もパリのサロンで注目される要素でしたが、彼への関心をより引きつけたのは年上の伯爵夫人との恋というスキャンダルでした。リストはサロンの寵児として大成功をおさめます。

リストは別の伯爵夫人とスイスへ逃避行したのち、音楽院で教えるかたわら高度な技巧の作品を次々に発表します。彼は40歳くらいで宗教的関心が強くなり、僧籍に入り宗教色の強い作品を書いています。

【ピアノ・リサイタルを初めて開いた】リスト

リストより以前、1回のコンサートにはピアノや室内楽など、いろいろな演奏形態の曲目が混ざっていました。協奏曲や交響曲といった大規模な楽曲については、曲の一部だけ演奏ということもありました。

それが大きく変えたのがリストです。1839年、リストはローマでピアノだけのコンサートを開きます。この時はまだリサイタルとはついていませんでしたが、「ピアノだけのコンサート」ということ自体とても画期的なことでした。

ところで「リサイタルrecital」という語は、もともとラテン語のrecito(朗読する)から生じたもので、演奏会を指す意味ではほとんど使われていませんでした。ローマでのコンサートの翌年1840年、ロンドンで「リストのピアノフォルテ・リサイタル」と銘打った演奏会が開催されます。

この演奏会に「リサイタル」とつけられたことで、「リサイタル」という言葉も、ソリストだけ(またはソリストと伴奏者)という形態も広まっていきます。なお現在では、「リサイタル」は独奏に限らず、ほぼあらゆる小規模なコンサートの意味で使われています。

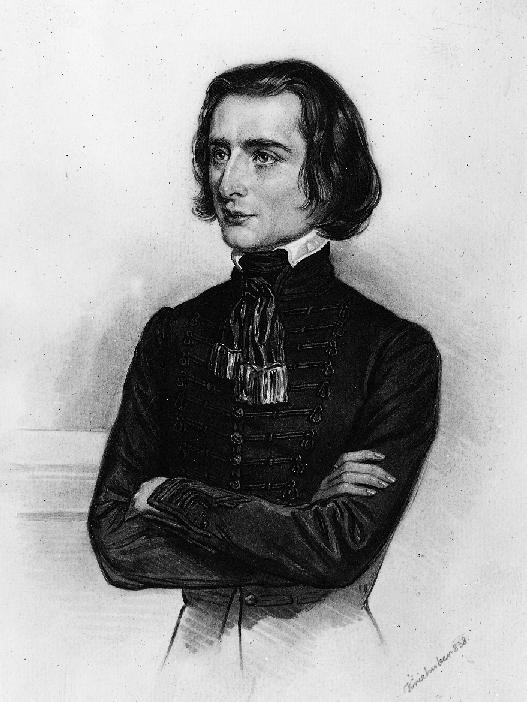

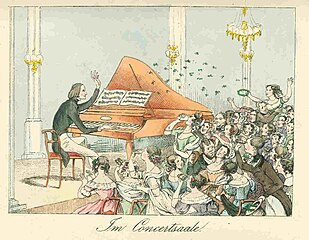

ピアノ・ソロだけのコンサートを成功させることが出来たのは、ピアノの技巧も人気も高いリストだったからでしょう。彼は1839年から引退する1847年までの間に、ヨーロッパ全土でリサイタルを行います。多い時には週3~4回と精力的にリサイタルを開くなど、その回数は約8年間で計1,000回を超えるものでした。

現在でも熱心なファンのことをマニアと呼ぶことがありますが、リストの人気のすごさは、作家のハイネがリストを取り巻く熱狂的なファンのことを「リスト・マニア」と名づけるほどでした。これほど影響力の大きいリストが使ったことによって、「リサイタル」という言葉は定着していったのです。

監修者

稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)

コラム一覧

前の記事

<【歓喜の歌は青春の思い出?】ベートーヴェンの交響曲第9番のなりたち

次の記事

>【ハンガリー舞曲は誰のもの?】ブラームスとレメーニ

関連記事

【レクイエムのせい?】モーツァルト最後の曲の謎当教室のご案内

ソノール音楽教室について「リサイタル」は現在では独奏会、独唱会という意味で使われますが、もともとはそのような意味で使われることはありませんでした。実は、独奏楽器だけの「リサイタル」を初めて開いたのはピアニストで作曲家のリストなのです。その経緯をたどっていきましょう。

リストの生涯

フランツ・リスト(1811-1886)は現在のハンガリーに生まれた作曲家です。父からピアノやギターを習い始めると早くから才能を見せ、1821年にウィーンに父と移住してピアノと作曲を学びます。このとき、練習曲で有名な作曲家のチェルニーに師事しています。

チェルニーはリストの粗削りな演奏の中に才能を見出し、技術的な基礎を叩き込みました。二人の交流はその後も続き、リストは1837年の《超絶技巧練習曲》をチェルニーに献呈しています。チェルニーとの出会いが、ピアニスト・作曲家としてのリストの基盤を形成したと言えるでしょう。

ウィーンに移住した翌1822年、リストはウィーンでのデビュー・コンサートを開き大成功をおさめます。その評判はヨーロッパ各地へも伝わり、ワルシャワで開かれた1歳上のショパンの演奏会評にもリストの名前が出てくるくらいです。さらに1823年リストはパリへと向かいます。パリの楽壇の評価は外国から来た少年リストに冷たいものでしたが、サロンでは一躍時の人となります。

リストはパガニーニの演奏を聴いて衝撃を受けます。それは「ピアノのパガニーニになる!」と叫んだと言われるくらいのものでした。彼は新しい演奏技術の開発にはげみ、高い演奏技巧の練習曲を作曲しました。

さて、リストのピアノのテクニックも、人目をひく容姿もパリのサロンで注目される要素でしたが、彼への関心をより引きつけたのは年上の伯爵夫人との恋というスキャンダルでした。リストはサロンの寵児として大成功をおさめます。

リストは別の伯爵夫人とスイスへ逃避行したのち、音楽院で教えるかたわら高度な技巧の作品を次々に発表します。彼は40歳くらいで宗教的関心が強くなり、僧籍に入り宗教色の強い作品を書いています。

【ピアノ・リサイタルを初めて開いた】リスト

リストより以前、1回のコンサートにはピアノや室内楽など、いろいろな演奏形態の曲目が混ざっていました。協奏曲や交響曲といった大規模な楽曲については、曲の一部だけ演奏ということもありました。

それが大きく変えたのがリストです。1839年、リストはローマでピアノだけのコンサートを開きます。この時はまだリサイタルとはついていませんでしたが、「ピアノだけのコンサート」ということ自体とても画期的なことでした。

ところで「リサイタルrecital」という語は、もともとラテン語のrecito(朗読する)から生じたもので、演奏会を指す意味ではほとんど使われていませんでした。ローマでのコンサートの翌年1840年、ロンドンで「リストのピアノフォルテ・リサイタル」と銘打った演奏会が開催されます。

この演奏会に「リサイタル」とつけられたことで、「リサイタル」という言葉も、ソリストだけ(またはソリストと伴奏者)という形態も広まっていきます。なお現在では、「リサイタル」は独奏に限らず、ほぼあらゆる小規模なコンサートの意味で使われています。

ピアノ・ソロだけのコンサートを成功させることが出来たのは、ピアノの技巧も人気も高いリストだったからでしょう。彼は1839年から引退する1847年までの間に、ヨーロッパ全土でリサイタルを行います。多い時には週3~4回と精力的にリサイタルを開くなど、その回数は約8年間で計1,000回を超えるものでした。

現在でも熱心なファンのことをマニアと呼ぶことがありますが、リストの人気のすごさは、作家のハイネがリストを取り巻く熱狂的なファンのことを「リスト・マニア」と名づけるほどでした。これほど影響力の大きいリストが使ったことによって、「リサイタル」という言葉は定着していったのです。

監修者

稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)

洗足学園音楽大学音楽学部 弦楽器科ヴァイオリン専攻卒業。

これまでにヴァイオリンを加藤尚子、永峰高志、勅使河原真実の各氏、ヴィオラを古川原広斉氏に師事。在学中よりソロ・オーケストラなどの演奏活動、ヴァイオリン個人指導を開始。古楽器を用いたピリオド奏法、音響学の知見からの効率的な奏法を研究、演奏指導に反映させている。

一般大学卒業後、金融機関の審査担当部門に勤務。30歳手前から音楽大学に進学、特に指導教授法についても学ぶ機会を多く得てきた。

東京国際芸術協会、横浜音楽協会会員、ソノール音楽教室主宰。

コラム一覧

前の記事

<【歓喜の歌は青春の思い出?】ベートーヴェンの交響曲第9番のなりたち

次の記事

>【ハンガリー舞曲は誰のもの?】ブラームスとレメーニ