ベートーヴェンの交響曲第9番は、日本では「歓喜の歌」や「第九」、または「合唱付き」とも呼ばれ、親しまれています。この作品の合唱部分はシラーの「歓喜に寄せて」という詩がもとになっていますが、ベートーヴェンはこの詩に深い思い入れがありました。そのなりたちを見ていきましょう。

ベートーヴェンの生涯

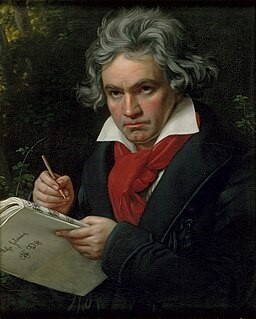

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、1770年にドイツのボンで生まれました。父が宮廷楽師だったことから幼いころから音楽教育を受け、作曲は作曲家・指揮者のネーフェから習います。ボンを訪れたハイドンにベートーヴェンが自分の作品を見せたところ、弟子にしてもらえることになり、ウィーンへと向かいます。

その後のベートーヴェンは、ピアニストとして活動しながら精力的に作曲も行いますが、20代後半から耳が聴こえなくなっていきます。音楽家として聴覚はとても大事ですから、ベートーヴェンは絶望し31歳で「ハイリゲンシュタットの遺書」を書いたほどです。

彼は完全に聴こえなくなった後も作曲を続け、1827年にウィーンで亡くなりました。ベートーヴェンの葬儀には2万人ものウィーン市民が参列したと言われています。

【「第九」は青春の思い出?】ベートーヴェンの交響曲第9番のなりたち

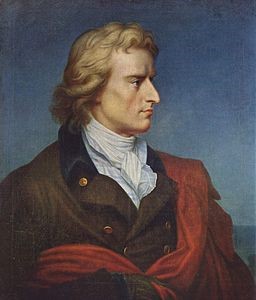

シラー

出典:Wikimedia Commons

「歓喜の歌」は交響曲第9番の正式な標題ではなく、シラーの詩「歓喜に寄せて」による合唱を第4楽章につけたため愛称としてそう呼ばれています。作曲のきっかけは、ロンドン・フィルハーモニック協会の一員だった弟子のリースたちが、ベートーヴェンの経済状況を心配して交響曲を委嘱してきたことでした。

ベートーヴェンは、作曲を進めている途中で新しい手法として交響曲に合唱を付けようと考えます。そこで彼が選んだのがこのシラーの「歓喜に寄せて」で、詩の世界観を交響曲であらわそうという試みでした。シラーの詩は長大なものですが、彼は作曲にあたりその半分程度を採用し、強調したい語句は何度も繰り返し使っています。

実はシラーの「歓喜に寄せて」に曲をつけること自体は目新しいことではなく、それまでいろいろな作曲家がすでに歌曲にしていました。ではなぜベートーヴェンはわざわざこの詩を選んだのでしょうか。

シラーの「歓喜に寄せて」はフランス革命の3年前、1786年に書かれた作品です。ベートーヴェンがこの詩に出会ったのはボン大学で学んでいた1790年前後で、彼は何度か曲を付けようとスケッチを残しているくらい、この曲に感銘を受けていました。

ベートーヴェンは合唱付きの交響曲という新しいチャレンジに、青年時代の思い入れの強い詩を取り出し、大作に作り上げたというわけです。

また交響曲に歌詞をつける点以外にも、ベートーヴェンは新しい取り組みを行っています。彼の他の交響曲では、ゆったりとしたテンポの楽章は第2楽章に配置されますが、この第9番の第2楽章はスケルツォというテンポの速い楽章になっていて、第3楽章が緩徐楽章になっています。

さらにこの時代の交響曲ではほとんど使用されていなかったシンバルやトライアングル、またピッコロなど楽器編成でも新しい点が見られます。

ただシラーの詩を英訳するのが困難だということが分かり、初演の候補地からロンドンが外れます。ベートーヴェン自身は華やかな音楽が好まれるウィーンを避けようとベルリンでの初演を希望しますが、それを聞き付けたウィーンの人びとの嘆願などがあり、ウィーンでの初演が決まりました。こうしてシラーの詩と出会ってから約30年近くたった1824年、交響曲第9番はついに初演を迎えます。

聴覚を失っていながらも指揮をしていたベートーヴェンは、聴衆に背を向けているため演奏終了後も聴衆の反応が分かりませんでした。歌手のウンガーにうながされおそるおそる振り向くと、感動で熱狂的に迎える聴衆の姿が見えました。ベートーヴェンの青春の思い出の詩をつけた交響曲の初演は、大成功を収めたのです。

監修者

稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)

コラム一覧

前の記事

<【レクイエムのせい?】モーツァルトの《レクイエム》の謎

次の記事

>【ピアノ・リサイタルを初めて開いた】フランツ・リスト

関連記事

【ハンガリー舞曲は誰のもの?】ブラームスとレメーニ【パガニーニとリスト】ヴァイオリンの天才からピアノの天才へ

当教室のご案内

ソノール音楽教室についてベートーヴェンの交響曲第9番は、日本では「歓喜の歌」や「第九」、または「合唱付き」とも呼ばれ、親しまれています。この作品の合唱部分はシラーの「歓喜に寄せて」という詩がもとになっていますが、ベートーヴェンはこの詩に深い思い入れがありました。そのなりたちを見ていきましょう。

ベートーヴェンの生涯

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、1770年にドイツのボンで生まれました。父が宮廷楽師だったことから幼いころから音楽教育を受け、作曲は作曲家・指揮者のネーフェから習います。ボンを訪れたハイドンにベートーヴェンが自分の作品を見せたところ、弟子にしてもらえることになり、ウィーンへと向かいます。

その後のベートーヴェンは、ピアニストとして活動しながら精力的に作曲も行いますが、20代後半から耳が聴こえなくなっていきます。音楽家として聴覚はとても大事ですから、ベートーヴェンは絶望し31歳で「ハイリゲンシュタットの遺書」を書いたほどです。

彼は完全に聴こえなくなった後も作曲を続け、1827年にウィーンで亡くなりました。ベートーヴェンの葬儀には2万人ものウィーン市民が参列したと言われています。

【「第九」は青春の思い出?】ベートーヴェンの交響曲第9番のなりたち

シラー

出典:Wikimedia Commons

「歓喜の歌」は交響曲第9番の正式な標題ではなく、シラーの詩「歓喜に寄せて」による合唱を第4楽章につけたため愛称としてそう呼ばれています。作曲のきっかけは、ロンドン・フィルハーモニック協会の一員だった弟子のリースたちが、ベートーヴェンの経済状況を心配して交響曲を委嘱してきたことでした。

ベートーヴェンは、作曲を進めている途中で新しい手法として交響曲に合唱を付けようと考えます。そこで彼が選んだのがこのシラーの「歓喜に寄せて」で、詩の世界観を交響曲であらわそうという試みでした。シラーの詩は長大なものですが、彼は作曲にあたりその半分程度を採用し、強調したい語句は何度も繰り返し使っています。

実はシラーの「歓喜に寄せて」に曲をつけること自体は目新しいことではなく、それまでいろいろな作曲家がすでに歌曲にしていました。ではなぜベートーヴェンはわざわざこの詩を選んだのでしょうか。

シラーの「歓喜に寄せて」はフランス革命の3年前、1786年に書かれた作品です。ベートーヴェンがこの詩に出会ったのはボン大学で学んでいた1790年前後で、彼は何度か曲を付けようとスケッチを残しているくらい、この曲に感銘を受けていました。

ベートーヴェンは合唱付きの交響曲という新しいチャレンジに、青年時代の思い入れの強い詩を取り出し、大作に作り上げたというわけです。

また交響曲に歌詞をつける点以外にも、ベートーヴェンは新しい取り組みを行っています。彼の他の交響曲では、ゆったりとしたテンポの楽章は第2楽章に配置されますが、この第9番の第2楽章はスケルツォというテンポの速い楽章になっていて、第3楽章が緩徐楽章になっています。

さらにこの時代の交響曲ではほとんど使用されていなかったシンバルやトライアングル、またピッコロなど楽器編成でも新しい点が見られます。

ただシラーの詩を英訳するのが困難だということが分かり、初演の候補地からロンドンが外れます。ベートーヴェン自身は華やかな音楽が好まれるウィーンを避けようとベルリンでの初演を希望しますが、それを聞き付けたウィーンの人びとの嘆願などがあり、ウィーンでの初演が決まりました。こうしてシラーの詩と出会ってから約30年近くたった1824年、交響曲第9番はついに初演を迎えます。

聴覚を失っていながらも指揮をしていたベートーヴェンは、聴衆に背を向けているため演奏終了後も聴衆の反応が分かりませんでした。歌手のウンガーにうながされおそるおそる振り向くと、感動で熱狂的に迎える聴衆の姿が見えました。ベートーヴェンの青春の思い出の詩をつけた交響曲の初演は、大成功を収めたのです。

監修者

稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)

洗足学園音楽大学音楽学部 弦楽器科ヴァイオリン専攻卒業。

これまでにヴァイオリンを加藤尚子、永峰高志、勅使河原真実の各氏、ヴィオラを古川原広斉氏に師事。在学中よりソロ・オーケストラなどの演奏活動、ヴァイオリン個人指導を開始。古楽器を用いたピリオド奏法、音響学の知見からの効率的な奏法を研究、演奏指導に反映させている。

一般大学卒業後、金融機関の審査担当部門に勤務。30歳手前から音楽大学に進学、特に指導教授法についても学ぶ機会を多く得てきた。

東京国際芸術協会、横浜音楽協会会員、ソノール音楽教室主宰。

コラム一覧

前の記事

<【レクイエムのせい?】モーツァルトの《レクイエム》の謎

次の記事

>【ピアノ・リサイタルを初めて開いた】フランツ・リスト

関連記事

【ハンガリー舞曲は誰のもの?】ブラームスとレメーニ【パガニーニとリスト】ヴァイオリンの天才からピアノの天才へ