大譜表

ト音記号・ヘ音記号・ハ音記号の「音部記号」を用いて音の高さを示していくことは、前々回のコラムにてご紹介しました。

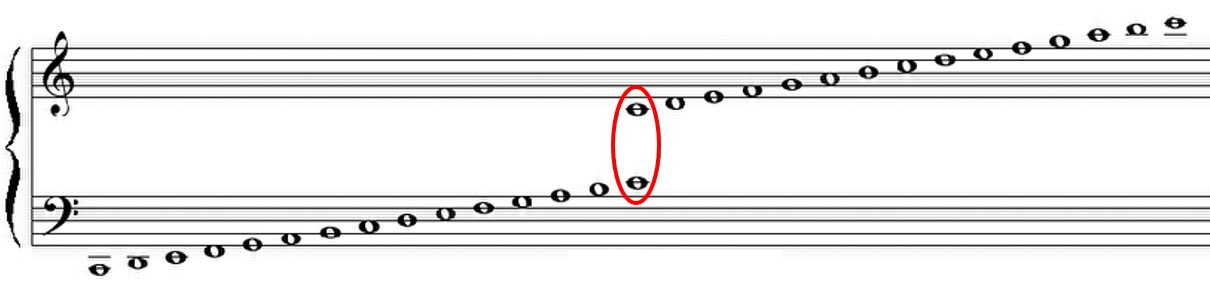

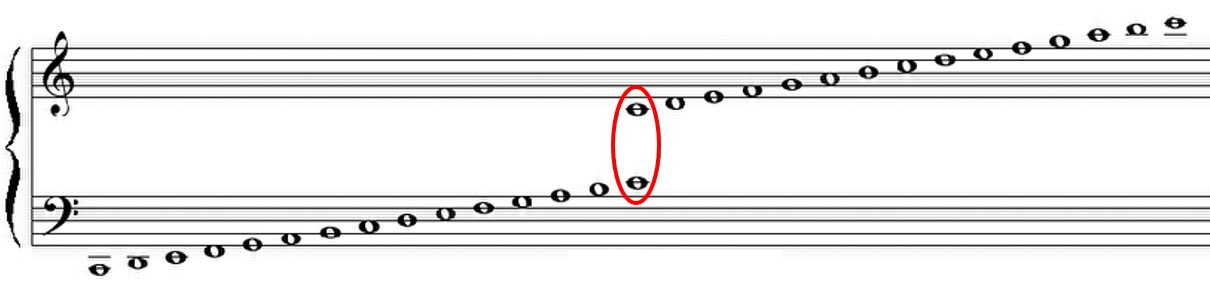

さらに広い音域、例えば88鍵あるピアノはどうでしょうか?一つの音部記号で全音域の記譜をカバーできることはできませんよね。そういった広い音域の記譜に用いられるのが「大譜表」です。

上段にト音記号、下段にヘ音記号が配置されます。ト音記号下加線第1のドと、ヘ音記号上加線第1のドは同じ音の高さ、共通の音になります。赤丸で囲った音は同じ音高です。

さらに4つの声部(パート)に分けた記譜も可能で、各段を上下に分けることでソプラノ(Soprano)、アルト(Alto)、テノール(Tenor)、バス(Bass)を記譜することもできます。

また、ハ音記号を用いた譜表は、弦楽四重奏でよく用いられます。中音域を担うヴィオラの楽譜はハ音記号の音域が適合します。

上の譜例は、ドヴォルザークの弦楽四重奏曲「アメリカ」冒頭です。さざ波のようなヴァイオリンパートにチェロの低い保持音。ハ音記号で記譜されたヴィオラパートがメロディー(第1主題)を担当していますね。こちらの楽譜では、ヴァイオリンはト音記号、ヴィオラがハ音記号、チェロがヘ音記号で記されています。

*ヴィオラでは高い音域はト音記号を用いて記譜することもあります。また、チェロやファゴット、トロンボーンなどでも部分的にハ音記号を上にずらした、テノール記号を用いることもあります。

スコア(Score)

合奏や合唱、オーケストラなど大規模な編成での記譜は、どのように表せるでしょうか?

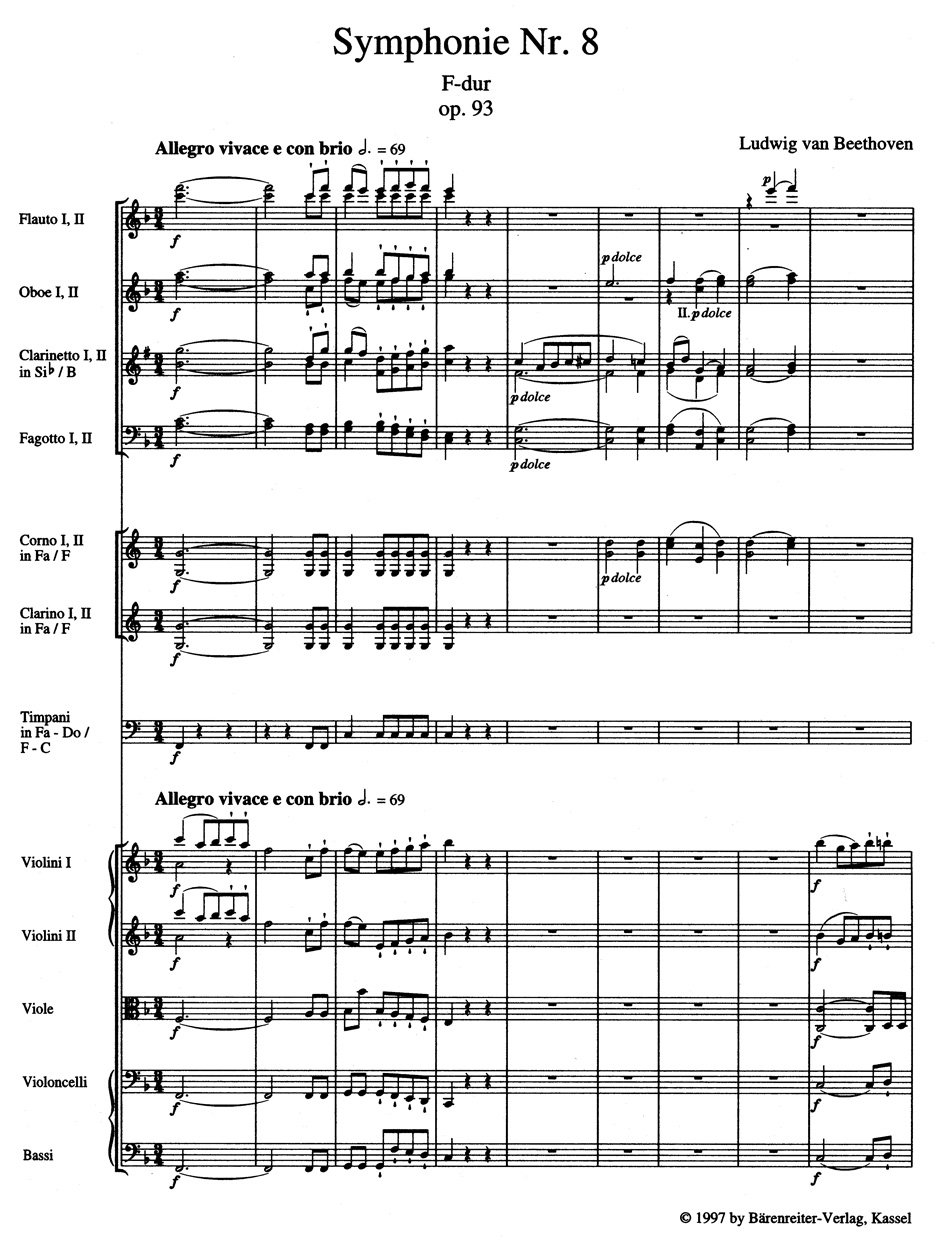

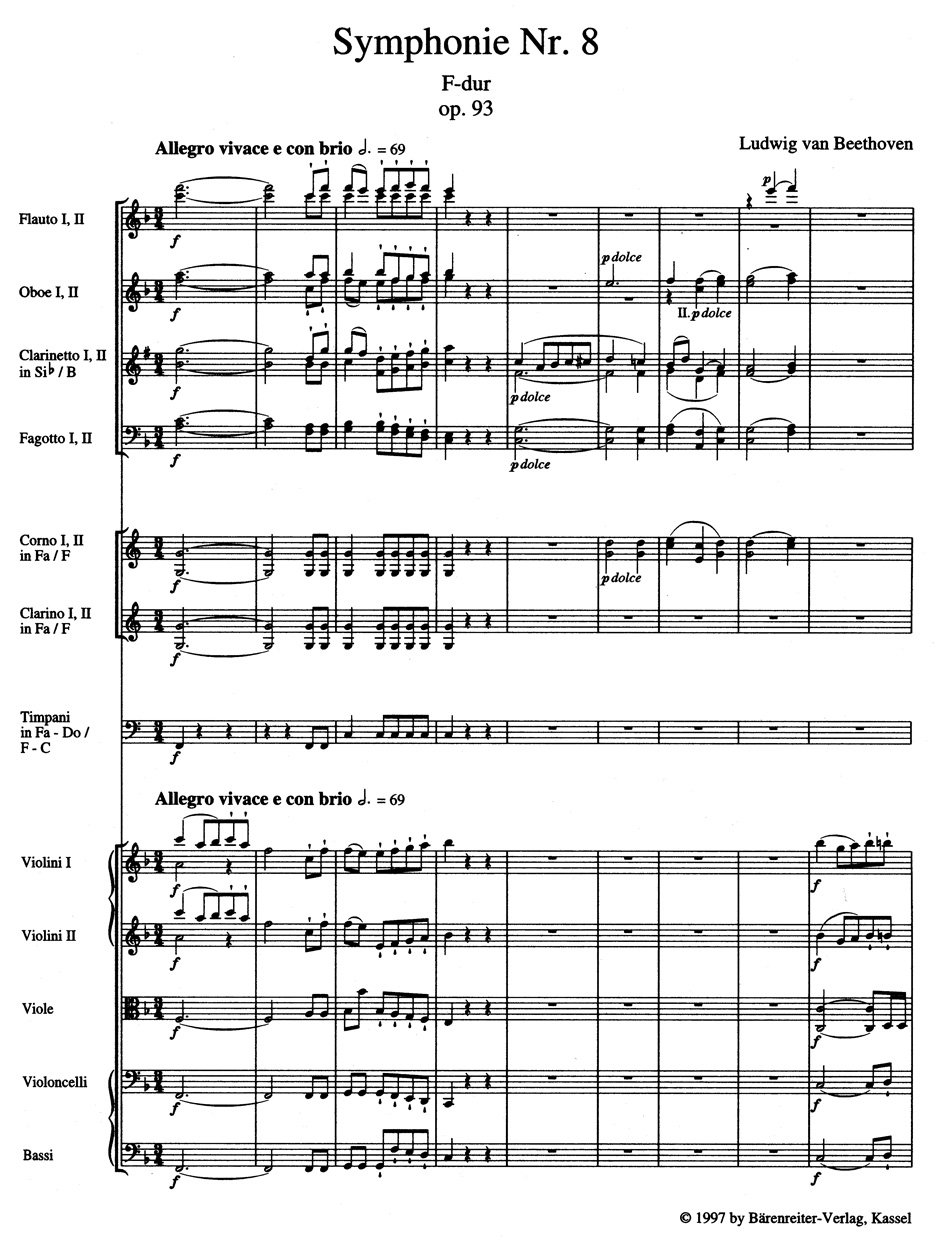

上の譜例は、ベートーヴェンの交響曲第8番の第1楽章冒頭です。上からフルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット(木管楽器)、中段にコルネット・ホルン(金管楽器)とティンパニ(打楽器)、下段に第1ヴァイオリン・第2ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバスが記譜されていますね。

スコアはすべてのパートが縦に同時に見渡せるように配置されています。

楽譜を縦に見渡せば、同時にどの楽器の何の音が鳴っているか、どのセクションがどういう動きをしているか一目瞭然。これらをすべて把握していなければならない指揮者は、入念なスコアリーディング、幅広い関連知識まで常に最新の知見を取り入れながら取り組んでいます。

スコアを読み解くことで、他パートからオーケストラ全体まで、俯瞰して把握することができますね。

監修者

稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)

洗足学園音楽大学音楽学部 弦楽器科ヴァイオリン専攻卒業。

これまでにヴァイオリンを加藤尚子、永峰高志、勅使河原真実の各氏、ヴィオラを古川原広斉氏に師事。在学中よりソロ・オーケストラなどの演奏活動、ヴァイオリン個人指導を開始。古楽器を用いたピリオド奏法、音響学の知見からの効率的な奏法を研究、演奏指導に反映させている。

一般大学卒業後、金融機関の審査担当部門に勤務。30歳手前から音楽大学に進学、特に指導教授法についても学ぶ機会を多く得てきた。

東京国際芸術協会、横浜音楽協会会員、ソノール音楽教室主宰。

コラム一覧

前の記事

<音符と休符・付点・スラーとタイ

次の記事

>拍と拍子・拍子記号

関連記事

フレーズ・強起と弱起・シンコペーション当教室のご案内

ソノール音楽教室について大譜表

ト音記号・ヘ音記号・ハ音記号の「音部記号」を用いて音の高さを示していくことは、前々回のコラムにてご紹介しました。

さらに広い音域、例えば88鍵あるピアノはどうでしょうか?一つの音部記号で全音域の記譜をカバーできることはできませんよね。そういった広い音域の記譜に用いられるのが「大譜表」です。

上段にト音記号、下段にヘ音記号が配置されます。ト音記号下加線第1のドと、ヘ音記号上加線第1のドは同じ音の高さ、共通の音になります。赤丸で囲った音は同じ音高です。

さらに4つの声部(パート)に分けた記譜も可能で、各段を上下に分けることでソプラノ(Soprano)、アルト(Alto)、テノール(Tenor)、バス(Bass)を記譜することもできます。

また、ハ音記号を用いた譜表は、弦楽四重奏でよく用いられます。中音域を担うヴィオラの楽譜はハ音記号の音域が適合します。

上の譜例は、ドヴォルザークの弦楽四重奏曲「アメリカ」冒頭です。さざ波のようなヴァイオリンパートにチェロの低い保持音。ハ音記号で記譜されたヴィオラパートがメロディー(第1主題)を担当していますね。こちらの楽譜では、ヴァイオリンはト音記号、ヴィオラがハ音記号、チェロがヘ音記号で記されています。

*ヴィオラでは高い音域はト音記号を用いて記譜することもあります。また、チェロやファゴット、トロンボーンなどでも部分的にハ音記号を上にずらした、テノール記号を用いることもあります。

スコア(Score)

合奏や合唱、オーケストラなど大規模な編成での記譜は、どのように表せるでしょうか?

上の譜例は、ベートーヴェンの交響曲第8番の第1楽章冒頭です。上からフルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット(木管楽器)、中段にコルネット・ホルン(金管楽器)とティンパニ(打楽器)、下段に第1ヴァイオリン・第2ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバスが記譜されていますね。

スコアはすべてのパートが縦に同時に見渡せるように配置されています。

楽譜を縦に見渡せば、同時にどの楽器の何の音が鳴っているか、どのセクションがどういう動きをしているか一目瞭然。これらをすべて把握していなければならない指揮者は、入念なスコアリーディング、幅広い関連知識まで常に最新の知見を取り入れながら取り組んでいます。

スコアを読み解くことで、他パートからオーケストラ全体まで、俯瞰して把握することができますね。

監修者

稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)

コラム一覧

前の記事

<音符と休符・付点・スラーとタイ

次の記事

>拍と拍子・拍子記号